人気商品

【フライパン2種5点セット】24cm/24cm深型 蓋付き 王様フライパ...

¥33,299(税込)

【フライパン2種6点セット】20cm/28cm 各蓋付き 王様フライパン...

¥35,649(税込)

【フライパン3種9点セット】20cm/24cm深型/28cm 各蓋付き 王様...

¥52,529(税込)

【フライパン2種6点セット】20cm/28cm深型 各蓋付き 王様フライ...

¥36,606(税込)

【フライパン2種6点セット】20cm/28cm深型 各蓋付き 王様フライ...

¥36,606(税込)

【フライパン2種5点セット】24cm/24cm深型 蓋付き 王様フライパ...

¥33,299(税込)

【フライパン2種6点セット】20cm/28cm 各蓋付き 王様フライパン...

¥35,649(税込)

【フライパン3種9点セット】20cm/24cm深型/28cm 各蓋付き 王様...

¥52,529(税込)

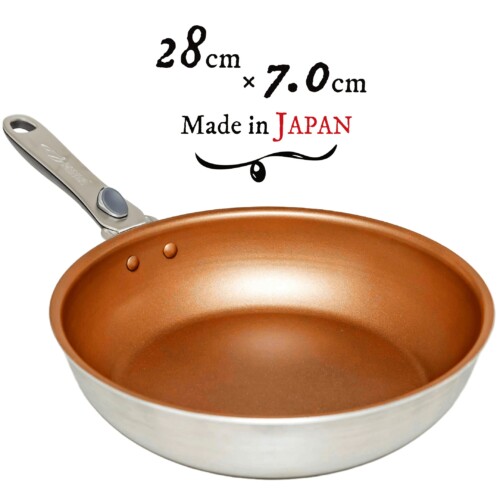

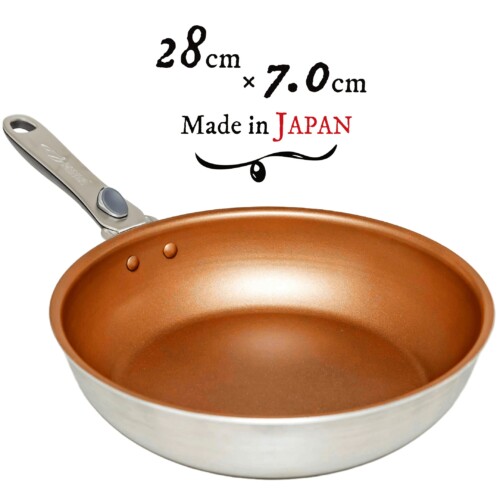

王様フライパンPENTA 2.0(ペンタ)28cm×7.0cm 深型 IH直火 ア...

¥20,680(税込)

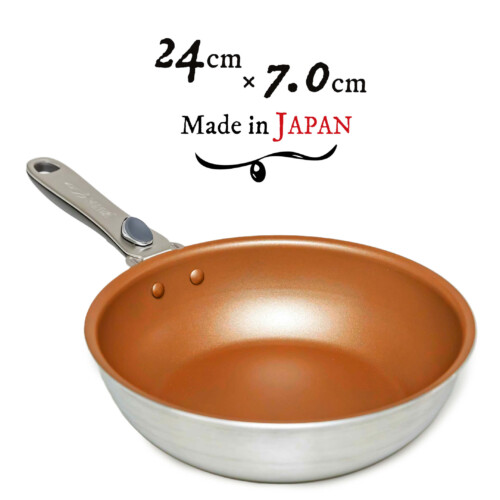

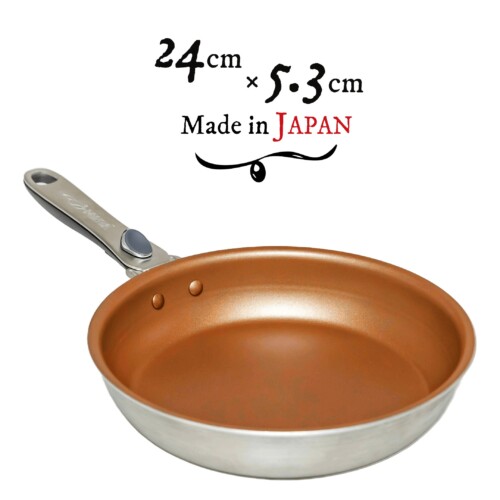

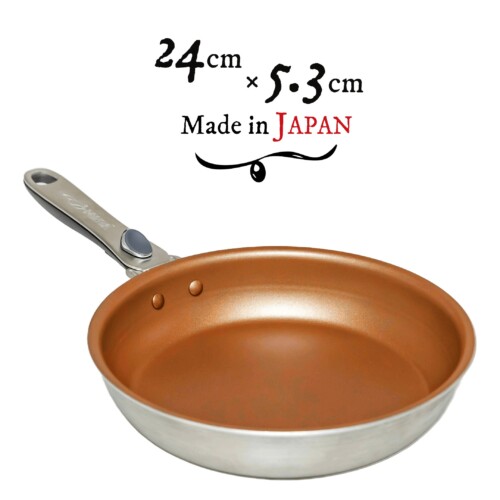

王様フライパンPENTA 2.0(ペンタ)24cm×5.3cm IH直火 アンティ...

¥16,280(税込)

フライパン20cm

王様フライパンPENTA 2.0(ペンタ)20cm×5.3cm IH直火 ブラッ...

¥12,980(税込)

フライパン 20cm浅型 【蓋セット アンティックゴールド】 王様...

¥15,895(税込)

フライパン 20cm浅型 【蓋セット ブラックノワール】 王様フラ...

¥15,895(税込)

王様フライパンPENTA 2.0(ペンタ)20cm×5.3cm IH直火 アンティ...

¥12,980(税込)

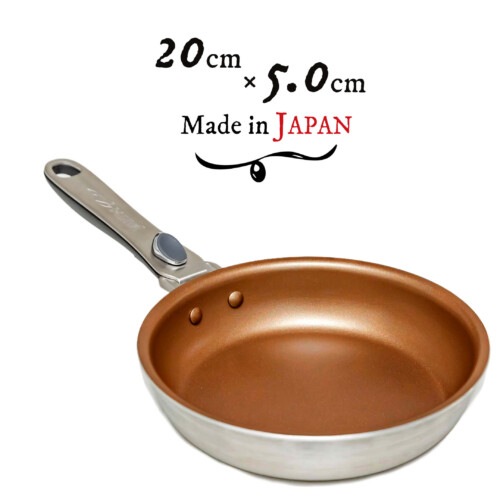

王様フライパンPENTA(ペンタ)20cm×5.0cm IH&直火用 シャ...

¥10,780(税込)

フライパン 20cm浅型 【蓋セット シャンパンゴールド】 王様フ...

¥13,695(税込)

PENTAロゴ強化ガラス蓋 20cm

¥4,015(税込)

深型フライパン20cm

フライパン24cm

王様フライパンPENTA 2.0(ペンタ)24cm×5.3cm IH直火 アンティ...

¥16,280(税込)

王様フライパンPENTA 2.0(ペンタ)24cm×5.3cm IH直火 ブラック...

¥16,280(税込)

![[予約販売品]フライパン 24cm浅型 【蓋セット ブラックノワール】 王様フライパンPENTA 2.0(ペンタ)24cm×5.3cm蓋](https://test.king-penta.jp/wp-content/uploads/2025/02/824PNB0532501__0001-500x500.jpeg)

フライパン 24cm浅型 【蓋セット ブラックノワール】 王様フラ...

¥19,360(税込)

フライパン 24cm浅型 【蓋セット アンティックゴールド】 王様...

¥19,360(税込)

王様フライパンPENTA(ペンタ)24cm×5.3cm IH&直火用 ブラ...

¥14,080(税込)

フライパン 24cm浅型 【蓋セット ブラックサファイア】 王様フ...

¥17,160(税込)

PENTAロゴ強化ガラス蓋 24cm

¥4,180(税込)

![[アウトレット]王様フライパンPENTA(ペンタ)](https://test.king-penta.jp/wp-content/uploads/2023/04/824PSG0532101-03_2-500x500.png)

【アウトレットセット】シャンパンゴールド 王様フライパンPEN...

¥14,080(税込)

![[アウトレット]王様フライパンPENTA(ペンタ)](https://test.king-penta.jp/wp-content/uploads/2023/04/824PBS0532101-03_2-500x500.png)

【アウトレットセット】ブラックサファイア 王様フライパンPEN...

¥14,080(税込)

深型フライパン24cm

フライパン28cm

王様フライパンPENTA 2.0(ペンタ)28cm×5.3cm IH直火 ブラック...

¥19,580(税込)

王様フライパンPENTA 2.0(ペンタ)28cm×5.3cm IH直火 アンティ...

¥19,580(税込)

フライパン 28cm浅型 【蓋セット アンティックゴールド】 王様...

¥22,880(税込)

フライパン 28cm浅型 【蓋セット ブラックノワール】 王様フラ...

¥22,880(税込)

王様フライパンPENTA(ペンタ)28cm×5.3cm IH&直火用 ブラ...

¥17,380(税込)

フライパン 28cm浅型 【蓋セット ブラックサファイア】 王様フ...

¥20,680(税込)

PENTAロゴ強化ガラス蓋 28cm

¥4,400(税込)

![[アウトレット]王様フライパンPENTA(ペンタ)](https://test.king-penta.jp/wp-content/uploads/2023/04/828PBS0532101-03_2-500x500.png)

【アウトレットセット】ブラックサファイア 王様フライパンPENT...

¥17,380(税込)

![[アウトレット]王様フライパンPENTA(ペンタ)](https://test.king-penta.jp/wp-content/uploads/2023/04/828PSG0532101-03_2-500x500.png)

【アウトレットセット】シャンパンゴールド 王様フライパンPEN...

¥17,380(税込)

深型フライパン28cm

王様フライパンPENTA 2.0(ペンタ)28cm×7.0cm 深型 IH直火 ア...

¥20,680(税込)

フライパン 28cm深型 【蓋セット アンティックゴールド】 王様...

¥23,980(税込)

フライパン 28cm深型 【蓋セット ブラックノワール】 王様フラ...

¥23,980(税込)

王様フライパンPENTA 2.0(ペンタ)28cm×7.0cm 深型 IH直火 ブ...

¥20,680(税込)

PENTAロゴ強化ガラス蓋 28cm

¥4,400(税込)

![[アウトレット]王様フライパンPENTA(ペンタ)](https://test.king-penta.jp/wp-content/uploads/2023/04/828PSG0702101-03_2-500x500.png)

【アウトレットセット】シャンパンゴールド 王様フライパンPEN...

¥18,480(税込)

![[アウトレット]王様フライパンPENTA(ペンタ)](https://test.king-penta.jp/wp-content/uploads/2023/04/828PBS0702101-03_2-500x500.png)

【アウトレットセット】ブラックサファイア 王様フライパンPENT...

¥18,480(税込)

片手・両手鍋

セラミック鍋6点セット Ceramica Kobaltblau (セラミカコバルト...

¥52,800(税込)

鉄製鍋 28cm IH&直火用 GASTRO(ガストロ)

¥12,980(税込)

鉄製鍋 24cm IH&直火用 GASTRO(ガストロ)

¥11,880(税込)

セラミック片手鍋 16cm x 7.5cm IH&直火用 Ceramica Kobal...

¥14,080(税込)

ステンレス鍋 16cm x 10.2cm IH&直火用 Elegance (エレガ...

¥12,980(税込)

鉄製鍋 20cm IH&直火用 GASTRO(ガストロ)

¥10,780(税込)

アルミ鋳造鍋 28cm x 12.6cm IH&直火用 SilcoGUSS noir (...

¥20,680(税込)

Orange Shadow(オレンジシャドウ) 無水調理鍋 24cm x 10cm

¥19,580(税込)

セラミック鍋 20cm x 9.0cm IH&直火用 Ceramica Kobaltbla...

¥17,380(税込)

セラミック鍋 24cm x 11cm IH&直火用 Ceramica Kobaltblau...

¥19,580(税込)